第14条 (契約期間等)

1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。

一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。

3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

労働基準法14条は、有期雇用契約の期間を定めた条文です。

有期労働契約は 原則上限3年、例外で上限5年と定めされています。これは契約期間が長期に及ぶと、事実上「無期雇用」と変わらなくなるため、上限を設けて労働者を長期の有期雇用契約から守るためのものです。また、更新や満了時のトラブルを未然に防ぐため、通知やルールを国が基準化できるようにしています。

- 原則:有期労働契約は 最長上限3年

つまり「契約社員」「プロジェクト雇用」など期間を区切った労働契約は、3年を超える契約期間を結んではいけません。

→ 長期的な「使い捨て契約」を防ぎ、労働者を保護するためのルールです。 - 例外:有期労働契約は 最長上限5年

次の2つに当てはまる場合は、特例で 上限5年までの有期契約が認められます。- 高度な専門的知識等を有する労働者

厚生労働大臣が基準を定めており、医師、弁護士、大学教授、研究開発職など高度専門職に該当する人です。

→ 長期的な研究やプロジェクトを見据えた契約が必要になるため。 - 満60歳以上の労働者

定年後再雇用などを想定。短期の雇用を繰り返すより、一定期間まとまった契約を結ぶ方が合理的なため。

- 高度な専門的知識等を有する労働者

労働条件通知の根拠条文としての意義

「契約満了通知」や「更新の有無」の明示ルールの基盤として、実務上、雇用契約書や労働条件通知書には「更新の有無」「更新の判断基準」を記載するのが必須となっているのは、この14条が根拠条文となっており、この条文を根拠に、厚生労働省は「契約更新の有無を明示せよ」「満了の30日前までに予告せよ」といった指針(指導指針)を作っています。

無期雇用転換ルールとの設定としての意義

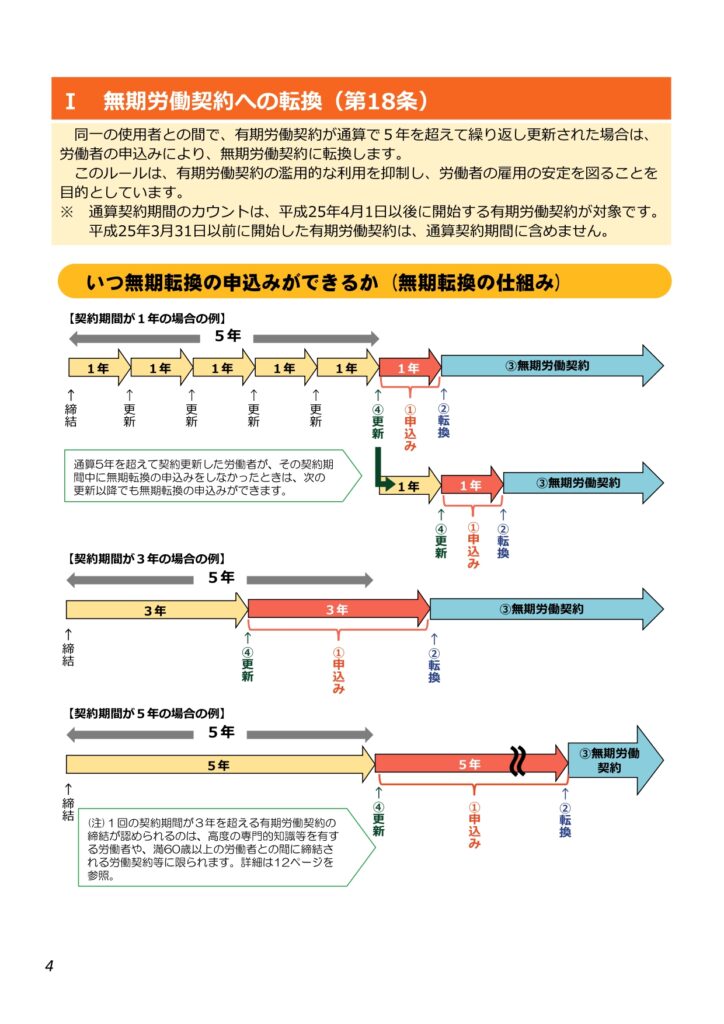

労働契約法18条では「通算5年を超える有期契約は労働者の申込みで無期雇用に転換」と規定されています。この規程は、労働基準法14条で「有期雇用契約は最長3年(例外5年)」と期間の上限を決めることで、無期転換ルールとの整合性が図られています。

(関連条文)労働契約法18条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)