- Home

- officemaketime

officemaketimeの記事一覧

-

10.202019

相続の手引き15_相続放棄の実際

相続放棄の実際相続放棄の問題は、これまでも「相続の手引き」で度々採り上げてきました。リンク:相続の手引き9、13、14相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

続きを読む -

10.192019

相続の手引き14_遺産分割協議書の注意事項

遺産分割協議書の意義遺産分割協議とは、相続人間で相続財産の分け方について話し合うことを言います。もし遺言書があり、故人の遺志で遺産分けの指定が記載されていれば、それを指定相続分といい、遺言書が有効である限り遺言書どおりに遺産分けすることができます。

続きを読む -

10.182019

相続の手引き13_遺産分割について

遺産分割はなぜ必要なのか相続人が複数いる場合、遺産分割がいつまでも行われないと、相続財産はどのような状態に置かれると思いますか?民法898条には次の通り規定されています。(共同相続の効力)第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

続きを読む -

10.172019

相続の手引き12_死亡保険金の相続対策としての活用例

相続時の生命保険活用メリット相続の場面で生命保険は相続人にとって強い味方になる商品(選択肢)だと言われています、何故でしょうか?それは、次のような特長を持っているからだとされています。速やかな資金化生命保険は、民法上は相続財産ではありません。

続きを読む -

10.162019

相続の手引き11_死亡保険金と課税関係(みなし相続財産)

生命保険の加入実態日本では、多くのご家庭で生命保険に加入しています。生命保険文化センターの平成30年度の調査では、生命保険の世帯加入率は88.7%にもなるそうです。実に約9割のご家庭で、何らかの生命保険に加入しています。

続きを読む -

10.152019

相続の手引き10_「相続放棄」と「相続分の放棄」の違いについて

相続放棄の問題点相続放棄のお話は、前回のブログ(相続の手引き9_相続の単純承認・限定承認・相続放棄)で触れました。

続きを読む -

10.142019

相続の手引き9_相続の単純承認・限定承認・相続放棄

相続開始後にする最初の決断(熟慮期間3か月)相続が始まって最初にしなければならない決断は、遺産を相続するのか、しないのかという判断です。この決断は、次の3つの手続きから選択してする必要があります。

続きを読む -

10.132019

相続の手引き8_相続税の課税有無の把握

相続税の簡易な把握の目的相続財産の目録が出そろえば、相続税の課税有無の把握、課税されるなら相続税額も概算で計算することができます。

続きを読む -

10.122019

相続の手引き7_相続財産の調査と評価

相続財産の調査と評価相続手続きを進めるにあたっては、相続人の確定とともに、相続財産を調査して評価額を確定させる作業も重要です。何故なら、相続財産の評価額が不明瞭のままでは、相続税の申告が必要なのか否か確定させることができないからです。

続きを読む -

10.112019

相続の手引き6_相続人の確定作業

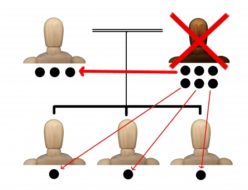

法定相続人と推定相続人と相続人の違い似ている言葉に、法定相続人、推定相続人、相続人がありますが、それぞれ意味が違うことをご存知でしょうか?知らず知らずに意味を取り違えて使っている場合もありますので、これを機に覚えてください。

続きを読む -

10.102019

相続の手引き5_遺言書でできること

遺言書が果たす役割遺言書の果たす役割は何でしょうか?遺言書を書くことは、義務ではありません。では、何故わざわざ手間と、場合によってはお金もかけて遺言書を書くのでしょう?それは、遺言書に認められた法律効果を期待してのことなのです。

続きを読む -

10.92019

相続の手引き4_遺言書の確認と検認作業

有効に遺言が成立し、遺言書に相続分の指定や法定相続人以外への遺贈などが記載されていた場合、相続に多大な影響を及ぼすことになります。よって、相続が始まった場合、まず遺言の有無を確認したほうが良いでしょう。

続きを読む -

-

10.72019

相続の手引き2_相続手続きの流れ

相続が発生しました、今後どんな手続きをいつまでにしなければならないかを解説します。まずは、葬儀や法要、行政窓口などへの諸届出を行います。おそらくかなり慌ただしく日々が過ぎて行くと思いますが、今回の相続手続きも待ったなしなのです。

続きを読む -

10.62019

相続の手引き1_届出関係

ご家族が亡くなると、葬儀・各種法要・役所への諸届出など、しなければならない用事が多く、悲しみに浸る間もなくあっと言う間に時間が経過してしまいます。しかし、いくら忙しいと言っても、手続きを怠ると、後々知らないうちに想像しなかった不利益を被ることもあります、届出は忘れないようにしてください。

続きを読む